物理层-对比

数据

信道

- 信号某一方向的传输媒介,具有方向性(不可变)。

- 通常一条通信线路有两条信道(双向)。(信道不等于通信电路)

- 单工(一条),半双工/全双工(两条)(区别:能否同时发送和接收)

两个速率

- 码元传输速率(波特率):单位时间内数字通信系统所传输的码元个数(脉冲个数,信号变化次数)。(Baud)

- 信息传输速率(比特率):单位时间内数字通信系统传输的二进制码元个数(比特率)。

- 关系:若一个码元表示k进制数(k种形态),则有:信息传输速率=码元传输速率×$\log_2(k)$(信息传输速率>=码元传输速率)。

带宽

- 在计算机网络中:数据传输率的最高上限值,单位bps、bit/s。

- 在通信领域中:通信线路最高承受的信号频率与最低承受信号的频率的差值,单位Hz。

两个定理

- 奈斯定理(通信层面):

- 内容:在理想低通(无噪声,带宽有限)的信道中,极限码元的传输速率为2W(Baud),其中W为通信领域的信道带宽,单位Hz。

- 作用:给出了码元传输速率的限制。

- 结论:

- 在任何信道上,码元的传输速率是有上限的,若超过此上限会出现码间串扰(码元之间的界限模糊不清)。

- 信道的频带越宽,就可以用更高的速率对码元进行有效传输。

- 香农定理(信息层面):

- 内容:在高斯白噪声干扰的信道中,极限数据传输速率为$W\log(1+\frac{S}{N})$,单位为bps,S/N为信噪比,若用dB表示则需通过$dB=10\lg(\frac{S}{N})$来转换。

- 作用:

- 给出了数据传输速率的限制(实际传输速率可能低不少)。

- 结论:

- 信道的带宽越宽,信噪比越大,则信息的传输速率越高。

- 只要信息的传输速率低于极限传输速率,就一定能找到某种方法来实现无差错的传输。(意思是在物理层面上不会因传输速率过快而导致信号失真)

- 结合奈斯定理和香浓定理,可知:单个码元的所携带的二进制信息量是有限的。

- 题型:

- 若已知码元和比特的关系(一个码元有几种状态),次数可以通过奈斯定理去计算,最终结果受到两个公式的限制,即V=min{奈斯,香农}。

- 在脉码调制PCM中的采样频率即最终频率f,也就是说数据传输率为f×$\log_2n$,而无需进行2f处理(采样定理)。

编码与调制

编码

- 数据->数字信号

- 数字数据->数字信号:

- 曼彻斯特:每一个码元中间都有跳变,1下降沿,0上升沿。(可做时钟同步)

- 曼彻斯特关心一个码元内的跳变。

- 差分曼彻斯特:每一个码元中间都有跳变,1起始不跳,0起始跳。(可做时钟同步)

- 差分曼彻斯特关心码元间的跳变。

- 第一个是0的从低到高,第一个是1的从高到低,后面的就看有没有跳变来决定了。

- (差分)曼彻斯特每个比特需要两个信号周期(与不归零相比),编码效率为50%。

- 4B/5B:

- 数据流4位一组转5位(为了保证有足够多的跳变,提取时钟信息),冗余码做控制或保留。

- 曼彻斯特:每一个码元中间都有跳变,1下降沿,0上升沿。(可做时钟同步)

- 模拟信号->数字信号:常用于对音频信号编码的调制(脉码调制PCM)

- 采样:将时间上连续的模拟信号离散化。(根据奈斯定理2W原则有:采样频率必须>=数字信号最大频率×2)

- 量化:将离散的模拟信号标准化为数字值。

- 编码:将量化的结果转化为二进制编码。

- 数字数据->数字信号:

调制

- 数据->模拟信号

- 数字数据->模拟信号:

- 幅移键控(ASK):以振幅的大小(有无)来表示1,0。

- 频移键控(FSK):以频率大小来表示1,0。

- 相移键控(PSK):以相位的正负来表示1,0。

- 正交振幅调制(QSK):ASK+PSK

- 模拟数据->模拟信号:

- 为了实现传输的有效性同分利用带宽资源。

- 数字数据->模拟信号:

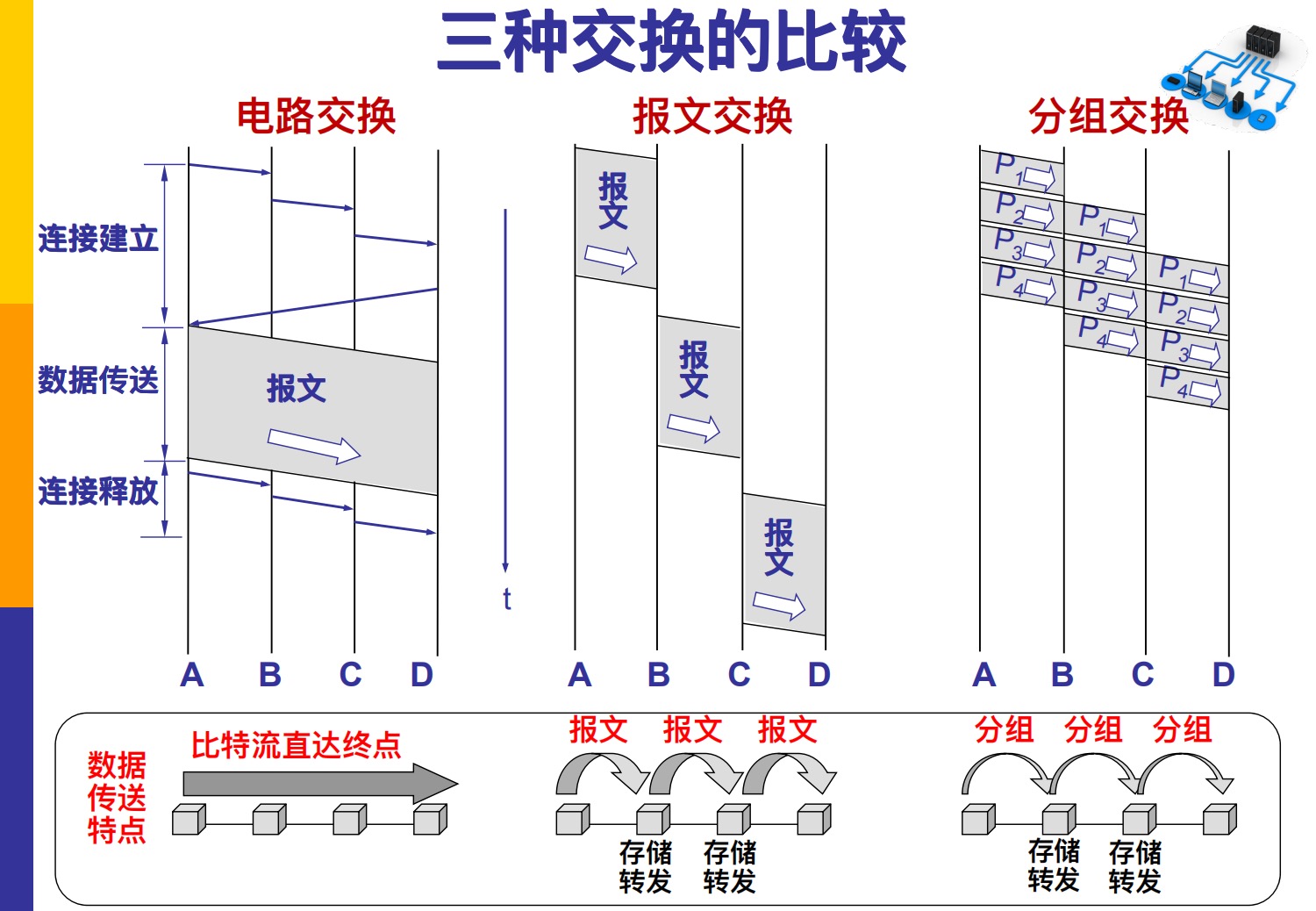

三种交换

电路交换

- 概念:

- 数据传输前,两节点间必须建立一条专用的物理通信路径(交换设备和链路逐段连接而成),整条线路的资源在传输期间一直被独占,直到通信结束后释放。

- 电路建立后是直连式:电路上任何节点直通式转发数据,无存储转发时延。

- 单位:

- 比特流

- 优点:

- 通信时延小

- 有序传输

- 无冲突

- 即可传输数字信号,又可传输模拟信号

- 实时性强

- 控制简单

- 缺点:

- 建立连接时间长

- 线路独占,使用效率低

- 灵活性差,通信线路任何一点出现故障都需要重新建立连接

- 差错:

- 无差错检测

- 概念:

报文交换

- 概念:

- 将整个报文一段链路一段链路地转发,可自由选择路由路径。

- 单位:

- 报文(源地址、目的地址、……)

- 优点:

- 无需建立链接(存储转发)

- 动态分配电路

- 提高线路可靠性:中间节点出现故障可另选择路由

- 提高线路利用率:通信双方不独占线路

- 提供多目标服务:可同时发往多个目的地址

- 缺点:

- 报文在传输途中,中间节点存储转发造成时延(包括检查正确性)

- 不可传输模拟信号

- 对报文无限制,需要网络节点有较大缓存

- 差错:

- 可通过报文尾部FCS进行差错(位错)检测(在交换节点中)。

- 概念:

分组交换

- 概念:

- 将整个报文拆分(添加控制信息)成合理大小地分组,各分组独立选择路由路径,与报文一样一段链路一段链路地转发

- 以太网采用分组交换

- 两种方式(网络层):数据报方式(不可靠)、虚电路方式。

- 单位:

- 分组

- 优点:

- 无需建立链接(存储转发)

- 动态分配电路

- 提高线路可靠性:中间节点出现故障可另选择路由

- 提高线路利用率:通信双方不独占线路

- 提供多目标服务:可同时发往多个目的地址

- 缺点:

- 报文在传输途中,中间节点存储转发造成时延(包括检查正确性)

- 不可传输模拟信号

- 需要传输额外的信息量(各分组地控制信息)

- 可能出现失序、丢失、重复地分组(因为各分组独立自主选择路由路径)

- 差错:

- 可通过分组尾部FCS进行差错(位错)检测(在交换节点中)。

- 概念:

区别:

- 报文交换:

- 每个报文在发送时会产生一次时延

- 经过路由器存储转发会发生另一次时延

- 分组交换:

- 每个分组发送时会产生一次时延

- 路由器接收到第一个分组后直接开始转发,产生一次时延,除了第一个分组,其余分组经过路由器转发不会产生额外的时延(因为多个分组可以并行地被不同路由器转发)。

- 选择:

- 传输的信息量大,传输时间远大于呼叫时间:电路交换

- 端到端由很多链路组成:分组交换

- 转发时延:分组交换<=报文交换

- 网络信道利用率:分组交换、报文交换<=电路交换

- 数据传输率:电路交换>报文交换>分组交换

- 备注:

- 在四种交换:电路交换、报文交换、(网络层)分组交换(数据报服务、虚电路服务)中,只有虚电路服务能够提供可靠传输,报文交换未知。

- 电路交换:整个信号连续不断地直通式传送,不存在帧错(失序、丢失、重复)的问题,但是没有对位错的校验。

- 报文交换:只有一个传输单位(报文),不存在帧失序的问题,但是报文有没有FCS检测位错呢?待定不知道看可不可靠。

- 数据报服务(面向无连接):可通过帧尾的FSC进行位错校验,但无法保证不帧错。

- 虚电路服务(面向连接):可通过帧尾的FSC进行位错校验,由于建立了一条逻辑上的专用通信电路,故能保证不帧错。

- 面向链接,逻辑相连,AB可同时向对方发送数据,分组首部不包含目的地址,包含虚电路标识符,每个阶段可以链接多条虚电路。

- 可靠传输=不位错+不帧错

- 一般由于数据链路层总是能够通过FSC来保证不位错,故我们通常所说的可靠传输通过 超时 + 重传(保证不帧错)机制来实现即可。